这礼拜的下跌,o( ̄ヘ ̄o#)感觉又回到了某一段一起经历的熟悉日子……

但这波行情中依然不乏亮点,新能源、芯片等子行业大放异彩,新能源,锂电池、光伏等多领域备受资本市场宠爱。随着物联网、汽车电子等数字化快速渗透,掌控未来智能生活的“芯片”需求量,在可预见的时间里会进入加速期。

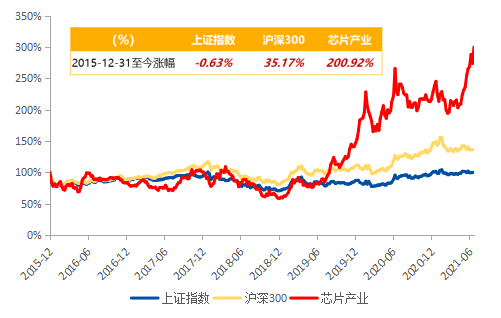

数据来源:wind,截至2021-7-25,指数历史收益情况不代表未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。

二级市场上表现来看,芯片产业指数以2015年12月31日为基期,成立以来总回报达到200.92%,同期沪深300指数总回报为35.17%;近两年超额收益扩大,近两年芯片产业指数上涨244.06%,同期沪深300仅上涨33.23%,超额收益高达210.82%。

很多人说,都涨这么多,支撑芯片上涨的逻辑是什么?富二是这么看待这个问题的:

# 1、中长期的维度,芯片的盈利增速是可见的。2018年以来,中美贸易摩擦冲击大背景下,芯片产能紧缺,芯片价格对比去年同期普遍上涨30-50%,部分紧缺料(汽车芯片、部分PMIC)甚至涨价幅度超过十倍。

# 2、涨价潮蔓延至国内,带动芯片产业业绩超预期,二季报显示,芯片细分行业龙头公司多数业绩超预期,部分芯片厂商上半年业绩增长幅度最高超过1000%。(数据来源:wind、光大证券研究所、中信建投证券)

# 3、中长期看,芯片行业进入高景气赛道,长期成长空间较大。

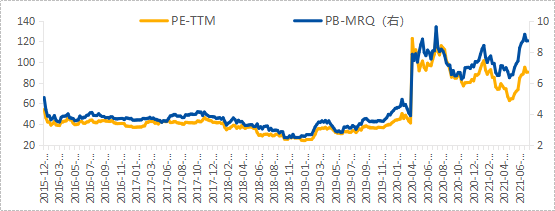

数据来源:wind,截至2021-07-25;历史业绩不代表未来,基金投资需谨慎

再来看下目前芯片的估值。芯片产业PE(TTM)指数估值为99.96倍,处于历史84.74%分位。这么比,估值看上去是偏高,但估值和景气度呈正比,叠加先前说的芯片产业景气度处于历史高位,因此给到这样的估值具有一定合理性,在高景气行业,高成长将来或将消化高估值。

富二家即将发行芯片龙头ETF(交易代码:516640;认购代码:516643),跟踪的是中证芯片产业指数(代码:H30007.CSI),对于芯片行业看法偏乐观的客官可以适度关注下。

简单介绍下这个指数,中证芯片产业指数成份股数量主要集中于科创板、创业板,截至2021年6月底,该指数50只成份股中,科创板占12只、创业板占13只,总占比超54%。

➤ 从市值角度来划分,指数成份股以800亿市值以下的公司为主,占比为78%,表现出较为鲜明的成长风格。(注:截至2021年7月25日)

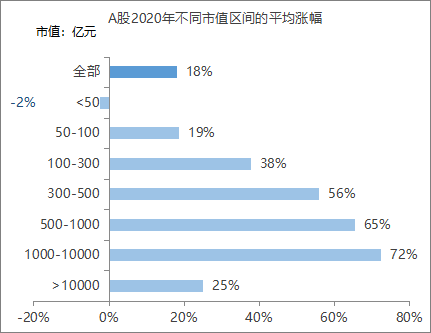

数据来源:Wind,截至2020-12-31;内容及观点仅供参考,不构成具体投资建议。以上涨幅统计情况仅代表2020年市场情况,不作为对未来市场走势的预测。

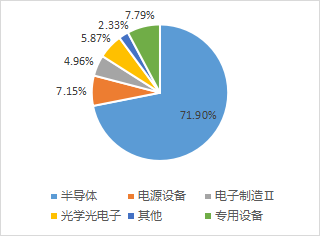

➤ 行业分布来看,中证芯片产业指数聚焦半导体、集成电路、科技半导体等核心公司,根据申万二级行业分类,截至7月25日,半导体市值占比超70%。

➤ 具体到成分股,样本股包含芯片设计、制造、封装与测试的标的;加上为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的个股,以反映芯片产业股票的整体表现。

中证芯片产业指数十大权重股

数据来源:Wind,截至2021-07-25;指数成份股仅供举例,不做个股推荐,指数成份股将根据指数编制规则进行调整。

随着智能化的到来,生活中智能化水平提高,背后离不开芯片提供的算力,“芯”能源“芯”未来,在这小小芯片上的故事,或许将伴随着资本市场很多年。

【风险提示】

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。本产品由富国基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。指数历史收益情况不预示其未来表现,不构成对基金业绩表现的保证。请投资者关注指数基金投资风险,包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等特有风险。当投资者购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资者在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。